Tout d’abord, qu’est-ce que le parodonte ?

Ce sont tout simplement les tissus de soutien des dents, à savoir : la gencive, le ligament (qui relie la dent à la gencive et à l’os), l’os alvéolaire, et le cément (fine couche de tissus durs longs de la racine).

Le parodonte humain est le siège d’un équilibre instable entre les défenses de l’hôte (le patient) et la masse microbienne (bactéries et micro-organismes).

Cet équilibre peut être facilement rompu, soit par une altération des défenses, soit par une modification quantitative ou qualitative de cette masse microbienne.

Que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu ?

Le premier stade de la maladie parodontale est marqué par une inflammation de la gencive, elle gonfle, elle devient rouge et lisse (alors que normalement elle est rose pâle et piquetée). Le signe le plus évident de l’inflammation de la gencive : c’est qu’elle se met à saigner facilement. Soit lors du brossage (s’il est efficace), soit lors d’une petite stimulation (avec un bâtonnet interdentaire par exemple). C’est la GINGIVITE.

C’est le plus souvent une hygiène défaillante et l’accumulation de plaque dentaire qui est à l’origine de cette gingivite.

Un saignement répété des gencives est ANORMAL, et s’il persiste, il faut consulter.

En effet c’est une pathologie facile à traiter, et prise à temps, elle ne laissera pas de séquelle.

Cette gingivite concerne 1 français sur 2 et dans 1 cas sur 2, cette gingivite finit par s’aggraver.

La gingivite va se transformer en parodontite

Sous la pression de l’inflammation, le système qui attache la gencive à la dent et à l’os va céder, et une poche va se former, c’est ce que l’on appelle une poche parodontale. Cette poche peut devenir très profonde (jusqu’à 8-9 mm) et au sein de cette poche, les bactéries vont pouvoir se développer, et bénéficier d’un écosystème favorable. En l’absence d’oxygène, les bactéries anaérobies vont devenir dominantes. Ces bactéries vont s’organiser et coloniser la surface de la racine, ce qui formera par la suite le tartre sous-gingival (qui lui est noir).

L’inflammation qui résulte de ce développement bactérien est tellement importante, que l’os qui soutient les dents va se résorber, comme s’il fuyait cette attaque microbienne. Ce sont nos propres cellules (les ostéoclastes) qui se retournent contre l’os et vont le détruire. La parodontite est presque une maladie auto-immune.

Cette perte osseuse se fait insidieusement, le plus souvent sans douleur, parfois avec un abcès parodontal qui peut se résorber spontanément. C’est une maladie chronique, qui peut s’étaler sur des années.

Mais il faut savoir que cette perte osseuse est malheureusement IRRÉVERSIBLE, et que sans traitement elle peut conduire à la perte spontanée de toutes les dents. C’est ce que l’on appelle communément le déchaussement dentaire.

Une mauvaise haleine est très fréquente dans un cas de parodontite.

On estime que 25 % des Français souffrent de parodontite.

Quelles sont les conséquences sur la santé générale ?

Peu connues des Français, les maladies parodontales constituent pourtant des pathologies sérieuses et fréquentes qui peuvent entraîner de graves conséquences. Elles sont en effet responsables de près de 40 % des extractions dentaires, et peuvent être à l’origine de complications sérieuses sur la santé générale du patient.

En effet, des débris de bactéries présentes dans la poche parodontale (les lipopolysaccharides) vont passer dans la circulation sanguine et vont entraîner une inflammation chronique qui favorise l’apparition d’autres maladies plus générales.

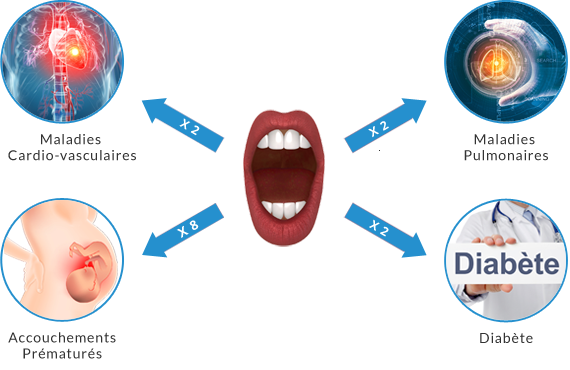

4 liens sont à ce jour formellement démontrés (source):

- Un patient atteint de parodontite a 2 fois plus de risque de développer un diabète de type 2 (réciproquement un patient diabétique a 4 fois plus de risque de développer une parodontite). Près de 4 millions de Français sont atteints d’un diabète de type 2.

- Une patiente atteinte de parodontite a 8 fois plus de risque d’accoucher prématurément, ou d’un bébé de faible poids. Les maladies inflammatoires (dont fait partie la parodontite) seraient responsables de 40 % des accouchements prématurés.

- Un patient atteint de parodontite a 2 fois plus de risque de souffrir d’une affection respiratoire chronique (BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, cinquième cause de mortalité dans le monde).

- Un patient atteint de parodontite a 2 fois plus de risque d’avoir un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou un Infarctus. Lorsque l’on a une parodontite, le risque de décéder d’une maladie cardio-vasculaire dans les 10 ans est multiplié par 4.

Selon une étude de DeStefano sur 20749 sujets, en 1993, le risque de mortalité globale était augmenté de 50% dans une population américaine mixte (25-74 ans) atteinte de parodontite. La mortalité augmente de 50% par tranche de 20% d’augmentation moyenne de perte osseuse.

Des liens sont encore à l’étude, mais il y de très fortes présomptions que les parodontites jouent un rôle dans la survenue de la polyarthrite rhumatoïde, de certains cancers, et même de la maladie d’Alzheimer.

En 2013, l’Université du Lancashire au Royaume-Uni a publié une étude incroyable. Ils ont étudié les cerveaux de 20 patients dans les 12 heures qui suivent leurs décès. Il y avait 10 patients atteints de la maladie d’Alzheimer, et 10 patients non atteints. À leur grande stupéfaction, ils ont trouvé dans 4 des cerveaux des patients souffrant de maladie d’Alzheimer, des lipopolysaccharides de dégradation de Porphyromonas gingivalis. L’une des principales bactéries en cause dans les parodontites.

Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Quelles sont les causes de la parodontite ?

C’est une maladie multifactorielle, et l’on ne sait toujours pas exactement comment et pourquoi la gingivite va évoluer en parodontite, mais ce qu’il faut retentir, c’est que sans micro-organismes, il n’y aurait pas de maladie.

Néanmoins, plusieurs facteurs ont clairement été identifiés :

- Une hygiène bucco-dentaire déficiente (facteur principal de la gingivite)

- le tabac (risque multiplié par 14 selon certaines études)

- le stress

- une mastication altérée (10% de parodontite en plus pour chaque dent absente non remplacée)

- une hyposialie (diminution du débit salivaire, attention aux antidépresseurs, et autres anxiolytiques qui entraînent souvent cet effet secondaire). La salive joue un rôle très important dans la ligne de défense contre les micro-organismes.

- Le diabète (risque multiplié par 4, et il est démontré que soigner la parodontite d’un diabétique permet de mieux contrôler sa glycémie)

- l’obésité (et/ou une alimentation trop riche en graisse)

- un Reflux Gastro-Oesophagien (RGO : remontées acides de l’estomac, qui va modifier la flore buccale par baisse du pH)

- les problèmes ORL peuvent entraîner une respiration buccale (le nez est bouché), et donc une hyposialie nocturne

- une hypothyroïdie

- un déficit en Vitamine D (au moins 1/3 des Français est en déficit)

- un déséquilibre lipidique (hypercholestérolémie en particulier)

- toutes les pathologies avec baisse de l’immunité (Neutropénies, SIDA, Chimiothérapies, etc…)

- la ménopause (sûrement liée à la baisse des œstrogènes)

- un traitement aux bi-phosphonates, traitement de l’ostéoporose et de certains cancers (lien non démontré à ce jour, mais fortes présomptions)

- Un facteur génétique prédisposant a été identifié (allèle codant pour une surexpression de l’IL-1: test PST), mais il est peu prédictif (de nombreux patients porteurs de ce gène ne développent pas la maladie, donc la parodontite n’est pas une fatalité).

C’est pourquoi il est fondamental d’insister sur l’importance de la prévention dans la prise en charge de ce type de maladies. Il est en effet indispensable d’agir avant la survenue de l’infection, car le parodonte ne se régénère pas.

Comment traite-t-on les parodontites ?

Le traitement des parodontites est réalisé en plusieurs étapes.

➜ Bilan prophylactique : au cours de cette première consultation, le praticien va effectuer un diagnostic précis basé sur des examens impliquant un test salivaire pour mesurer l’acidité de la salive, son débit, son pouvoir tampon, éventuellement un test bactérien pour identifier les microbes pathogènes. En outre, un questionnaire est mené auprès du patient pour connaître ses habitudes alimentaires, et ses méthodes de brossage.

Cette étape va aussi permettre au patient de devenir acteur de son propre traitement, la maîtrise de la plaque dentaire au quotidien est la clé du succès.

➜ Traitement mécanique : il réunit des méthodesclassiques impliquant un détartrage, une pulvérisation de bicarbonate et de sels et un polissage des dents atteintes.

➜ Surfaçage radiculaire : cette technique consiste à intervenir directement au niveau des racines pour éliminer les toxines et les contenus bactériens via des instruments ultrasonores. Cette intervention permet de nettoyer la poche parodontale et va permettre à la gencive de ré-adhérer à la dent.

➜Traitement chimique : dès le début du traitement le patient va utiliser des pâtes (à base de bicarbonate et d’eau oxygénée) et des antiseptiques. Lors du surfaçage dans les séances qui suivent, la gencive va être irriguée, puis rincée avec de la povidone iodée, un puissant antiseptique. Et dans certains cas une antibiothérapie ciblée viendra compléter le traitement.

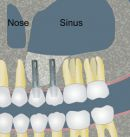

La pose d’implants ne peut se faire sans un volume osseux suffisant. Dans les cas impliquant l’extraction des molaires maxillaires (mâchoire supérieure), il est très fréquent de constater une résorption de la quantité d’os résiduel au fur et à mesure que le temps passe. En fait au dessus des molaires supérieures, il y a une cavité creuse, ou cavité pneumatique, qui s’appelle le Sinus Maxillaire. Cette cavité est tapissée d’une couche muqueuse, d’une membrane, appelée membrane de SCHNEIDER. Souvent lorsque les dents sont extraites, le Sinus va « prendre des aises », il va s’étendre au dépend de l’os alvéolaire qui soutenait les dents.

Cette déficience osseuse peut représenter un problème de taille dans le cadre de la pose d’un ou plusieurs implants dentaires. Il faut en effet que le patient présente au minimum une hauteur d’os alvéolaire de 8 mm pour permettre une insertion viable et durable de l’implant.

Des implants plus courts existent, 6 mm par exemple, mais leur fiabilité dans la région des molaires supérieures, n’est pas encore totalement validée scientifiquement.

Heureusement, des solutions chirurgicales existent pour parer à cette éventualité. Parmi celles-ci, le relevé de sinus (ou sinus lift) constitue la technique d’augmentation osseuse sous le sinus maxillaire la plus efficace. Cette technique est validée depuis de nombreuses années, et présente les garanties de sécurité et de succès nécessaires.

Technique de Summers

La technique de Summers, ou relevé de sinus par voie crestale, est indiquée quand la quantité d’os à régénérer autour de l’implant est relativement faible (lorsqu’il reste une épaisseur minimum de 4-5 mm d’os sous le sinus). Elle consiste à venir « pousser » la membrane du sinus en passant par l’alvéole réalisée pour poser l’implant. Cette élévation est aujourd’hui obtenue par des forets spéciaux qui tournent en sens inverse, qui collectent des copeaux d’os lors du forage, les condensent et les injectent doucement sous la membrane du sinus qui se trouve ainsi poussée délicatement. En fonction du volume osseux à gagner, on peut interposer un matériau de comblement avant de poser l’implant, dans le même temps opératoire. Les suites opératoires sont généralement mineures.

Description de la technique du sinus lift

Le relevé de sinus (sinus lift) par abord latéral est indiqué lorsque la perte osseuse sous le sinus est trop importante et que la hauteur résiduelle n’excède pas 4-5 mm.

Cette intervention à la frontière de la chirurgie-dentaire et de la chirurgie maxillo-faciale s’effectue en plusieurs étapes :

- La première étape consiste à réaliser une petite fenêtre osseuse en regard du sinus maxillaire, cette fenêtre est souvent réalisée par piezo-chirurgie pour plus de sécurité (la piezo-chirurgie a pour particularité d’être totalement inefficace sur les tissus mous, elle permet donc de protéger la membrane de Schneider et évite donc de la déchirer)

- Puis, très délicatement la membrane de Schneider va être décollée puis soulevée, afin de créer une poche. Ces deux étapes sont minutieuses et délicates, elles nécessitent une expérience certaine en chirurgie voire en microchirurgie, c’est pourquoi un microscope opératoire est très utile et sécurisant pour ce type d’intervention.

- Cette poche est ensuite comblée par des biomatériaux puis refermée.

- Normalement, le praticien est resté sous le sinus, et il n’y a pas eu d’effraction de celui-ci. L’intervention consiste à déplacer le plancher du sinus vers le haut.

- Dans certains cas favorables, il est possible de poser les implants au cours de la même séance. Toutefois, dans la plupart des cas il est nécessaire de laisser cicatriser durant une période d’environ 3 avant de procéder à la pose des implants, le temps que l’os soit bien cicatrisé.

Les avantages du relevé de sinus

Au fil des années, et des avancées techniques, le comblement sous-sinusien est presque devenu une intervention de routine en chirurgie implantaire. Par exemple, il y a quelques années, les biomatériaux n’étaient pas aussi efficaces, et cette intervention nécessitait de réaliser un prélèvement osseux sur le patient, parfois au niveau du crâne. Heureusement cette époque est révolue, et aujourd’hui les suites opératoires sont limitées et peu douloureuses pour le patient. Toutefois, parce qu’il s’agit d’une intervention chirurgicale, il n’est pas rare de voir un œdème, un hématome ou quelques saignements de nez.

Pour ce type d’interventions consistant à augmenter le volume osseux, des conditions d’hygiène et d’asepsie rigoureuses sont nécessaires, et un bloc opératoire est préférable.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a d’ailleurs publié une synthèse en 2008 sur ces sujets (« conditions de réalisation des actes d’implantologie orale : environnement technique ») : « L’expansion de crêtes osseuses, les techniques utilisant les ostéotomes comme les ostéotomies de Summers, le rehaussement de plancher sinusien avec utilisation d’un matériau de prélèvement osseux intra-oral ou d’un matériau de substitution osseuse et les autogreffes osseuse peuvent se réaliser dans des salles d’intervention spécifiques ou adaptées ou au sein du bloc opératoire. »

Prise en charge de l’édentement total

L’édentement total est une situation particulièrement pénible et délicate à supporter pour les personnes qui en souffrent. Elle pose en effet de nombreux problèmes, tant au niveau de la santé et du confort qu’au niveau de l’esthétique. Plus encore le passage d’une dentition naturelle à un édentement total (dans le cas d’une parodontite terminale par exemple) peut être vécu comme un traumatisme.

Heureusement, les avancées en matière de dentisterie et d’implantologie permettent aujourd’hui de proposer des solutions alternatives pour reconstruire intégralement ou partiellement la dentition. De plus, de nouveaux outils informatiques permettent aujourd’hui de réaliser des diagnostics plus précis et d’intervenir dans des conditions de sécurité optimales tout en réduisant la durée des opérations.

Plusieurs solutions prothétiques sont envisageables, selon les exigences esthétiques, fonctionnelles, ou financières. De la simple stabilisation de prothèses amovibles par des attachements posés sur 2 ou 4 implants, à la réhabilitation complète par des bridges fixes sur implants ; les solutions implantaires peuvent changer la vie de l’édenté total.

Dans tous les cas, il est fondamental d’instaurer une relation de confiance entre le praticien et son patient, afin de cerner au plus près les attentes d’un tel traitement et pouvoir ainsi délivrer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un vrai consentement éclairé.

Solution numéro 1 : stabilisation implantaire des prothèses amovibles

Cette solution consiste à stabiliser une prothèse amovible par des implants afin de mieux la maintenir et d’octroyer un plus grand confort et une meilleure efficacité masticatoire au patient.

- Pour la mâchoire supérieure, la prothèse amovible est clipsée sur une barre qui relie au moins 4 implants entre eux (appelée barre d’Ackermann).

- Pour la mâchoire inférieure, la prothèse est clipsée directement sur attachements (dispositifs de type bouton-pression, posés sur au moins 2 implants). Il est aussi possible de réaliser une barre d’Ackermann.

Une fois stabilisée, la prothèse ne bouge plus, ne blesse plus et confère un confort, une qualité masticatoire et une esthétique proche d’une dentition naturelle. Il faut une vraie volonté pour déclipser ce type de prothèse, le risque de « perdre » sa prothèse par accident est réduit au maximum. Ces systèmes tiennent très bien.

Néanmoins, la prothèse doit être retirée et nettoyée au moins deux fois par jour.

La prothèse amovible sur implants présente plusieurs avantages : une mise en place simplifiée, et assez rapide (il est très rare qu’une reconstruction osseuse pré-implantaire soit nécessaire avec ce type de reconstruction), une très bonne esthétique et un coût raisonnable. Notons aussi que l’hygiène au quotidien est facile (un peu moins s’il y a une barre).

Bref, c’est souvent une solution idéale pour peu que le patient accepte le fait de se voir édenté dans le miroir.

Solution numéro 2 : réalisation d’un bridge fixe sur implants dentaires

Cette solution consiste à placer un appareil fixe « définitif » – le bridge -, sur plusieurs implants, pour redonner aux patients une nouvelle dentition fixe et durable.

En fonction de l’importance de la fonte osseuse présentée par le patient, il existe deux grandes solutions :

- La pose d’un bridge acrylique complet transvissé si la hauteur d’os et de gencive est jugée insuffisante.

Le but de ce traitement est de redonner au patient des dents fixes en posant 4 ou 6 implants sur lesquels on pose ensuite un bridge acrylique complet transvissé muni d’une fausse gencive qui permettra de compenser la hauteur manquante. Cette technique est souvent appelée « All-On-4 » ou « All-On-6 ».

- Dans le cas où la hauteur d’os et de gencive est jugée satisfaisante à l’issue de l’examen préopératoire, il sera possible de recourir à la pose d’un bridge céramique complet transvissé ou scellé sur implants.

A la différence du bridge acrylique complet, le bridge en céramique ne contient (généralement) pas de fausse gencive. Il est donc posé directement sur la gencive et fixé par le biais des implants.

Cette solution nécessite de mettre en place un nombre plus important d’implants (8 implants par arcade le plus souvent), ce qui nécessite souvent des augmentations osseuses préalables (Sinus Lift par exemple). Ce type de traitement est donc plus long et plus onéreux, mais offre un rendu encore plus proche des dents naturelles.

Notons que les techniques fixes nécessitent un niveau d’hygiène buccale excellent, et des techniques de brossage adaptées (brossettes interdentaires indispensables au quotidien).

Quels sont les avantages de la solution implantaire ?

Dans le cas d’un édentement complet, le recours aux implants dentaires présentent de nombreux avantages :

- Ils permettent de se substituer aux dents manquantes tout en redonnant le confort, l’esthétique, l’efficacité masticatoire et surtout la confiance au patient

- Les implants dentaires évitent d’avoir recours à une prothèse amovible (dentier classique ou appareil), ou en améliorent considérablement le confort.

- Enfin, ils représentent un traitement stable et pérenne.

IMPLANTS DENTAIRES À VERSAILLES

Lors de la perte ou de la dégradation sérieuse d’une dent, la pose d’un implant dentaire représente la solution de choix. En effet, une dent absente peut entraîner de sérieuses complications et des perturbations insoupçonnées : migrations des dents adjacentes, pathologies des articulations, récession gingivale, diminution du coefficient masticatoire, sans parler du préjudice esthétique.

Un implant dentaire est une racine artificielle en titane sur laquelle est fixée une prothèse dentaire.

La dent est donc remplacée complètement, c’est une dent neuve à 100 %, ce qui permet de faire abstraction du passé …

Ce substitut artificiel de la dent constitue aujourd’hui la meilleure solution pour remplacer une dent perdue ou irrécupérable.

LES AVANTAGES DE L’IMPLANT DENTAIRE

- La sécurité : la pose d’un implant dentaire est gage de sécurité pour le patient : le taux de succès de l’intervention dépasse en effet les 95% (source). Lors des rares échecs, il est très souvent possible de reposer l’implant quelques mois après cicatrisation.

- La prévention : l’implantologie dentaire permet de préserver le capital osseux de la mâchoire. Une dent manquante a en effet tendance à entraîner la rétractation de l’os de la mâchoire. Grâce à l’implant, la structure osseuse est préservée et le phénomène de fonte osseuse des mâchoires, signe de vieillissement, est limité.

- L’harmonie dentaire : la pose d’un ou plusieurs implants dentaires permet d’éviter d’avoir recours à des prothèses amovibles (dentier), voire d’un bridge dentaire, une solution qui implique de sacrifier les dents adjacentes à celle qui doit être remplacée. Enfin, le recours aux implants permet de conserver les fonctions masticatoires des dents sans déséquilibrer les forces pour compenser l’absence d’une dent.

- La durabilité : l’implant est une solution durable pour les patients. Il n’y a pas de limite à la durée de vie d’un implant. De plus, un autre avantage des implants, c’est qu’ils ne peuvent pas se carier par exemple.

- L’esthétique : lorsque les conditions sont favorables, la prothèse fixée sur l’implant présente une apparence très proche d’une dent naturelle. L’utilisation de la zircone pour la prothèse nous permet en outre d’éviter la formation d’un liseré noir disgracieux sur le bord de la gencive.

Étapes du traitement

Le bilan pré-implantaire.

Lors de la consultation initiale, il est nécessaire de définir les objectifs du traitement, en adéquation avec les souhaits du patient, et les impératifs thérapeutiques. Cette consultation permet aussi de réaliser des examens préalables sous la forme d’un bilan thérapeutique. Cette évaluation minutieuse est indispensable pour la réalisation des soins. C’est ce qu’on appelle le bilan pré-implantaire.

Au cours de cette consultation, le chirurgien-dentiste vérifie le volume et la quantité d’os disponibles pour la pose d’un implant par le biais d’une reconstruction 3D (c’est ce que l’on appelle un Cone Beam, ou CBCT = Cone Beam Computerized Tomography). L’implantologue va modéliser en 3D la position des futurs implants, et les poser virtuellement.

L’implantologue vérifie également s’il y a présence ou non de foyers infectieux au niveau dentaire ou gingival (parodontite). Enfin, il effectue un interrogatoire médical qui va permettre d’identifier d’éventuelles pathologies ou habitudes à risques pouvant constituer des contre-indications à la pose d’implants.

En fonction des résultats obtenus lors de cet examen bucco-dentaire, le praticien proposera un plan de traitement et un calendrier de soins.

Chirurgie pré-implantaire

Il arrive que la pose d’un implant dentaire ne soit pas toujours réalisable dans l’immédiat. Le patient doit en effet présenter une masse osseuse suffisante pour permettre une implantation optimale et sans risque pour sa santé.

Lorsqu’une insuffisance osseuse est constatée, le chirurgien-dentiste va devoir procéder à l’augmentation du volume osseux à l’endroit où sera fixé l’implant. Cette déficience osseuse est souvent le résultat de la résorption de l’os alvéolaire où était située la dent manquante.

Deux techniques, réalisées sous anesthésie locale, permettent de restaurer un volume osseux suffisamment important pour la pose des implants : le soulevé de sinus (sinus lift) et la greffe osseuse.

Pose de l’implant

Lors de l’intervention, le praticien procède au décollement de la gencive pour accéder à l’os (de plus en plus souvent ce décollement n’est plus nécessaire, et il est possible de poser l’implant à travers la gencive, on parle alors de chirurgie « flapless »). Grâce à la modélisation 3D obtenue via l’examen du Cone Beam, le chirurgien-dentiste peut réaliser un guide chirurgical qui va lui permettre d’opérer avec une précision millimétrée tout en réduisant considérablement le caractère invasif de l’intervention.

Une fois le ou les implants mis en place, une phase de cicatrisation de deux à trois mois va permettre au tissu osseux de se fixer au titane de l’implant pour faire corps avec la mâchoire. C’est ce qu’on appelle l’ostéointégration. A l’issue de cette période, le praticien reçoit le patient en rendez-vous pour prendre l’empreinte qui servira à la réalisation de la prothèse définitive.

Mise en charge immédiate

Dans certains cas (traumatismes entraînant la casse ou la chute d’une dent), il est possible de proposer une mise en charge immédiate qui consiste à poser l’implant le jour même de l’extraction et de placer une couronne provisoire directement sur l’implant. Cette opération permet de réduire le nombre d’interventions et d’éviter au patient de se retrouver édenté après la séance. Voir un cas complet ici.